清明最开始是一个很重要的节气,清明一到,气温升高,正是春耕春种的大好时节,故有“清明前后,种瓜种豆”。“植树造林,莫过清明”的农谚。后来,由于清明与寒食的日子接近,而寒食是民间禁火扫墓的日子,渐渐的,寒食与清明就合二为一了,而寒食既成为清明的别称,也变成为清明时节的一个习俗,清明之日不动烟火,只吃凉的食品。

清明与养生

就中医养生来讲,清明也是一个重要的节气。《黄帝内经》中写道:“寒气生浊,热气生清。”从立春到清明整六十天,其间经过雨水、惊蛰、春分,大地渐暖到了清气上升的时候。万物生长,人应四时,我们也应当尽量多活动,增长阳气,需要注意的是,虽然现在疫情缓解,但无论外出踏青、扫墓,或是亲友聚会等,仍需尽量做好防护措施。

1.清明饮食养生法

古人所谓“春不食肝,夏不食心,秋不食肺,冬不食肾,四季不食脾,如能不食此五脏,乃顺天理。”这是在告诫人们,清明养生中对五脏的食物进补要适中,不可过度。清明节气肝脏仍处于极其旺盛的状态中,所以避免补肝过度是此节气养生的重点。

清明节气前后人们可多吃些柔肝、养肺的食品,如荠菜可益肝和中,菠菜能利五脏、通血脉,山药可健脾补肺。也可以吃一点适时的滋补品,如银耳、薏米粥、首乌粥、鸡肉等,而应少食食海鱼、海虾、羊肉、竹笋等食物。

关于清明养生,在《黄帝内经.素问》"四气调神大论"里说得非常清楚:春天是万物复苏的季节,为了适应春天阳气生发的规律,人们应当晚睡一点、早起一些,舒缓形体,以使神志随着春气而舒畅怡然,这是养生的自然法则,违背了就会伤肝。

这个时节,应该掌握春令之气升发舒畅的特点,注意保卫体内的阳气,使之不断充沛,逐渐旺盛起来,凡有耗伤阳气及阻碍阳气的情况皆应避免。

春日里常感到困倦?这是因为季节变化引起的生理变化,可以进行中医健康干预来调畅气机。常用的方法有:穴位按摩、刺灸法等。

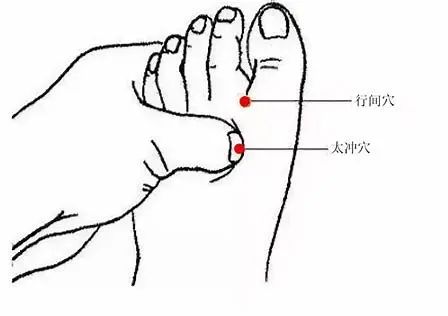

常用穴位:太冲穴。穴位定位:人体太冲穴位于足背侧,当第1跖骨间隙的后方凹陷处。主治:头痛,眩晕,月经不调,癃闭,遗尿,小儿惊风,癫狂,痫证,胁痛,腹胀,黄疸,呕逆,咽痛嗌干,目赤肿痛,膝股内侧痛,下肢痿痹等。

清明柳

这是一味极好的中药材,具有清热解毒、祛风利湿的功效,其叶能治慢性气管炎、尿道炎、膀胱炎及高血压,外用可治关节肿痛、痈疽肿毒等;枝条与根皮能治关节炎,外用治烧烫伤;须根能治风湿拘挛筋骨疼痛等;连其树皮外用还能治黄水疮。

清明菊

清明菊也是一味非常好的中药材,是一种开在清明时节的野菊花,具有舒肝明目、清热解毒的药用,还能治疗疔疮痈肿、目赤肿痛、头痛眩晕等病症。这个季节正是春燥时节,肝火旺盛,肝阳上亢,容易出现上述症候。用清明菊泡水代茶饮既可预防又可治疗。

我们都知道,夏天成熟的黄澄澄的杏儿,酸酸甜甜,美味无比。杏仁还可入药,有生津、解毒、清热之效用。

那么杏花的药用价值,可知否?杏花称为“中医之花”。还能酿成杏花酒,其有消炎的功效。

从中医角度讲,杏花味苦、性温、无毒,常用来治疗痤疮、祛斑,且具有中医美容的功效。杏花中含有丰富的苦杏仁苷、多酚、黄酮类、酶类、多糖以及不饱和脂肪酸等活性成分。

清明防未病

01

防感冒和情绪病:清明时节乍暖还寒,细菌、病毒容易滋生,如果这个时候出门不注意保暖,很容易引起感冒。由于市民在外游玩时,忽视了适时增减衣物和劳逸结合,过度的玩耍和劳累,很容易引发感冒。

02

防腹泻:清明时期出现腹泻的几率也很高。主要原因是外出时误采误食,特别是孩子,易采摘不认识的野花、误食野果。市民一旦出现腹泻,最基本的原则就是不消耗体力,补充水分,随身携带腹可安、保济丸等药物,轻微的腹泻只要一两餐不吃就可治愈。

03

防过敏:清明期间,一些市民在踏青回来后皮肤就出现红疹、风团等,有的还出现鼻痒、打喷嚏,这些都是过敏症状。可戴上口罩、避免易过敏的食物。当心一些带刺的草和昆虫,最好穿长袖衣裤及长靴,避免擦伤皮肤。

燕子矶街道社区教育中心

2022年4月6日